8月 2022のアーカイブ

決算変更届のポイント集

様式第3号 「直前3年」を100万円単位で作成する場合について

【質問】

様式第3号「直前3年」について、

100万円未満(だけど0円ではない)業種・項目と、本当に0円の業種・項目とを区別する必要はあるか。

どのように記載すれば良いか。

【役所の回答】

(照会先:関東地方整備局 ナガミネ氏 2022年7月照会)

様式第4号 使用人数について

「建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する」:

専任技術者の要件を満たす者の人数を記載する。

※専任技術者として登録している人以外にも、要件を満たしている人がいればカウントする。

また、拠点が登録している業種によって要件に満たす人は異なるので要注意。

(例)

【対象業種】

本社:全業種

関西住宅事業本部:建築一式及び内装工事のみ

専任技術者の要件には満たさないが、技術関係の業務に従事している者の数を書く。

建設業に従事する事務関係の使用人数を記載する。

※「その他の技術関係使用人」にも該当する場合は主とするものにカウントする。

申請先と提出部数(建設)

<新規又は更新申請の場合>

・東京都知事→東京都庁/提出部数は細かいルールがあるため手引きを参照

・大臣免許→管轄の地方整備局/正1控1(控えは1面のみ郵送)

※関東地方整備局の場合、ウェブサイトにラベルが公開されているので、これを使用する。

(ラベル:https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000768954.pdf)

<変更届の場合>

・東京都知事→東京都庁/提出部数は細かいルールがあるため手引きを参照

・大臣免許→管轄の地方整備局/正1控1(控えは1面のみ郵送)

※第一面が複数枚にわたる場合、全ページ印刷して控えとして送る(全ページに受領印が押されるため)

※関東地方整備局の場合、ウェブサイトにラベルが公開されているので、これを使用する。

(ラベル:https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000768954.pdf)

<決算変更届の場合>

・東京都知事→東京都庁/正1副1(副本は受領印を押され返却)

※電子入力用の控えは不要

※副本の納税証明書はコピーでOK

・大臣免許→管轄の地方整備局/正1控1(控えは1面のみ郵送)

※関東地方整備局の場合、ウェブサイトにラベルが公開されているので、これを使用する。

(ラベル:https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000768954.pdf)

※複数社まとめての申請可能。

<経営事項審査の場合>※書類の綴り方に細かい規定あり!手引きを確認すること。

・東京都知事→東京都庁/正1副1(副本は受領印を押され返却) ※事前予約制

・大臣免許→管轄の地方整備局/正1控1(控えは1面のみ郵送)

※関東地方整備局の場合、ウェブサイトにラベルが公開されているので、これを使用する。

(ラベル:https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000768951.pdf)

「顧問」の届出要否について

・常勤、非常勤関係なく、経営に少しでも関わる(

・名ばかり顧問で、経営に全く関与しないのであれば、届出不要

・建設業上、

(関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 ストウ氏)

なので、「顧問は、

「健康保険等の加入状況」の作成に伴う留意点(確認書類の見方も載せてるよ!)★経審時にも要確認

健康保険等の加入状況にカウントする対象者の範囲について

対象者の範囲は、「健康保険等に加入しているかどうか」を基準として判断する。

(照会先:関東地方整備局 カトウ氏 2022月7日 照会済)

(例)

非常勤役員→加入していればカウントする、

(その他非常勤社員→同上)

出向社員 →同上

常勤社員 →同上

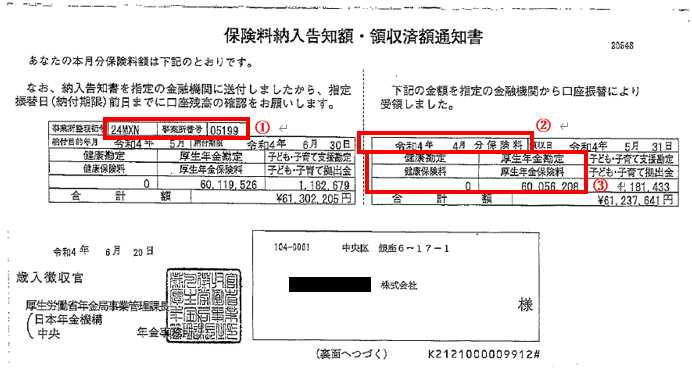

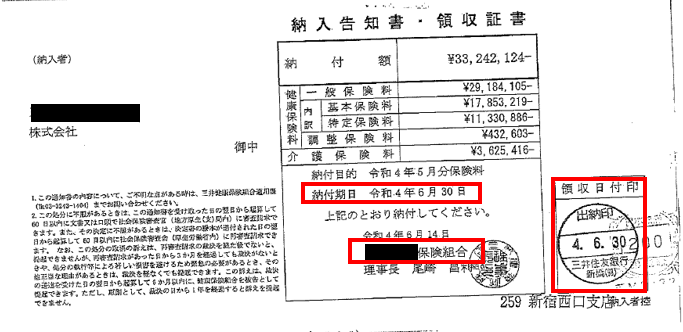

各保険書類の見方について

<健康保険>※健康保険証の保険者名が「全国健康保険協会」と記載があったら不要

・○○保険組合→「健康保険等の加入状況」に記載する組合名の根拠

・納付期日→申請日の直近であることを確認。

・領収日付印→印が押されていることを確認。

※経営事項審査では、審査基準日を含む月に係る保険料納入に関する領収証書を提出する。

(例:審査基準日が3/31の場合は、3月分の保険料納入に係る領収証書)

<厚生年金>

①「健康保険等の加入状況」に記載する厚生年金保険番号

②申請日の直近であることを確認する。

③「全国健康保険協会」に加入している事業者の場合は、ここで健康保険料がちゃんと支払われているか確認をする。

※経営事項審査では、審査基準日を含む月に係る保険料納入に関する領収証書を提出する。

(例:審査基準日が3/31の場合は、3月分の保険料納入に係る領収証書)

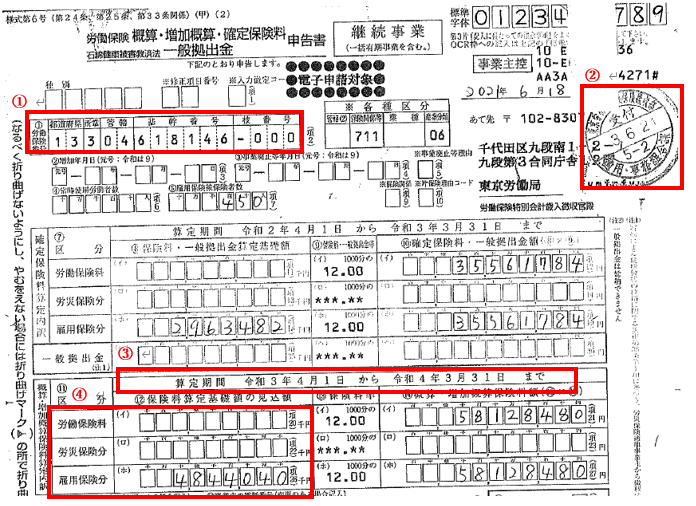

<雇用保険>

①「健康保険等の加入状況」に記載する雇用保険番号

②受領印が押されていることを確認する

③審査年度のものか確認する

④「雇用保険分」に金額が記載されているものか確認する

①雇用保険の納期は第1期、第2期、第3期と年3回の分納が認められています。

それぞれの期日は、

・1回目→7月10日

・2回目→10月31日

・3回目→1月31日

それぞれ、申請日の直近の期を確認し、その金額(②)を確認してください。

★経審の場合・・・

審査基準日を含む年度の概算保険料を納付したことを証するものが必要。

従って、一括で支払いしている方は申告書及び第1期の領収書、3回に分けて支払いしている方は、最低1期分(以下の時点の領収書)を提出すること。

審査基準日〔決算日〕:4月1日~ 7月31日までの方は、第1期分

審査基準日〔決算日〕:8月1日~11月30日までの方は、第2期分

審査基準日〔決算日〕:12月1日~3月31日までの方は、第3期分→3末決算の会社は3期分を準備する

③申請会社の情報が記載されているか確認する

①申告書に記載している労働保険番号と一致しているか確認する

②申請日の直近の期であることを確認する

③申告書で確認した金額と一致しているか確認する

④申請会社の情報を記載されているか確認する

⑤出納印が押されているか確認する

(2022年8月25日 作成)

【21】許認可ノウハウ

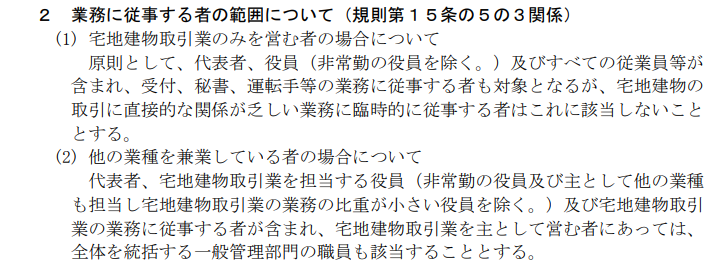

4.「業務に従事する者」と「従業者」について

専任取引士の設置母数である「業務に従事する者」

まず、宅地建物取引業法第31条の3において、専任取引士の設置義務を定めています。更に、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の3(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める数)において、その設置人数について、以下の通り定めています。

「当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が5分の1以上となる数とする。」(一部略)

つまり、専任の宅地建物取引士の設置基準(母数)となるのは、「宅地建物取引業者の業務に従事する者の数」です。

「宅地建物取引業者の業務に従事する者」5名に1名以上の割合で、専任取引士を設置する必要があります。

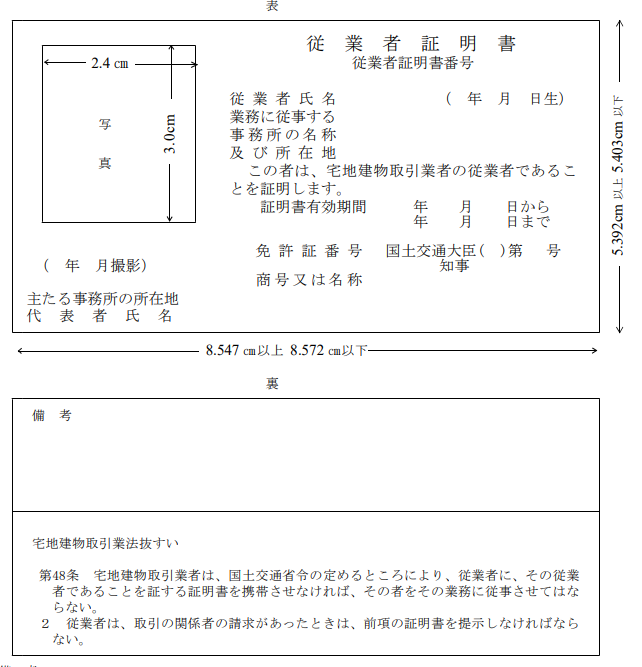

従業者証明書の発行対象・従業者名簿の記載対象である「従業者」

一方で、「従業者証明書」「従業者名簿」については、宅地建物取引業法第48条(証明書の携帯等)において、

>従業者証明書については、

「~従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、~」と、

>従業者名簿については、

「~その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、~」と記載されており、

ここでは、「従業者」という考え方が基準となっています。

「業務に従事する者」と「従業者」は、別の考え方

注意する必要があるのが、専任取引士の設置基準となる「業務に従事する者」と、従業者証明書や従業者名簿に記載する「従業者」とは、別の考え方で、厳密には、対象者の範囲が異なるという点です。

「業務に従事する者」は宅建業の解釈にて下記のとおり範囲が決められています。

なお、大手不動産会社のほとんどは宅建業以外の業務の取り扱いをしているため、宅建業のみ従事している者は少ないです。

この場合の考え方として、顧客の立場から客観的に見て宅建業に

一方、「従業者」はより広範囲の人が対象となっています。

※ここでいう「一時的に業務に従事するもの」の「一時的」の定義は明確に決まっていません。(例えば、〇か月間までの業務までが「一時的」に該当する等)

そのため、個別具体的な話になると関東地方整備局へ相談する必要があります。

基本的に、「業務に従事する者」は、臨時職員等は除きますが、「従業者」は、臨時職員等も含む考え方なので、、「従業者」の方が対象範囲が広くなっています。

ただ、大手不動産会社では、取扱いを分ける管理負担を考慮し、大は小を兼ねる発想で、<専任の取引士の設置基準=より範囲の広い「従業者」と設定>し、管理しているケースがあります。

なので、この点の見直しをすることで(厳密に「業務に従事する者」の数を算出する)、専任取引士の設置基準となる母数を減らすことができる可能性があります。

ちなみに、千葉県では「業務に従事する者」「従業者」の対象範囲を整理した表があります(公開資料)。

<千葉県:「業務に従事する者と従業者の該当範囲の違い」>

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/takuchi-menkyo/documents/2015_13x.pdf

※千葉県の資料ではありますが、関東地方整備局クサノ氏にも、本内容と同見解である旨確認済。(2019年9月照会)

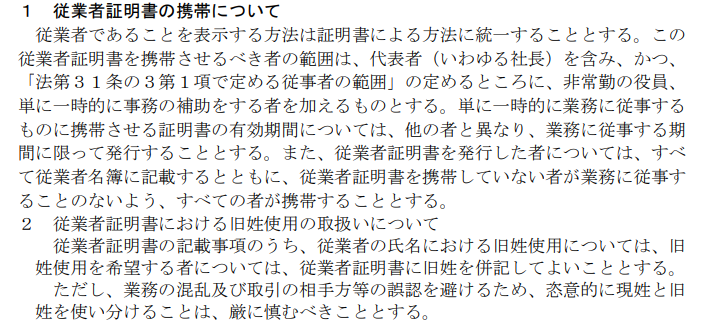

3.従業者証明書について

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させ、従業者名簿を作成する必要があります。

従業者証明書を携帯させなければ、その者を宅建業に従事させてはいけないことになっています。

従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は宅建業の解釈にて下記のとおり定められています。

※非常勤の役員や一時的に宅建業に関わる事務を補佐する者も加わるので要注意。

ただし、過去に役所と整理した上で非常勤役員に従業者証明書を発行していないケースも考えられるため、

各社の運用を確認してください。

(従業者証明書のフォーマット)※国土交通省:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001487653.pdf

3.更新申請中の対応について★更新申請完了後に先方へ案内★

宅建業の更新申請は、その申請書類の多さから、有効期間満了後も引き続き審査が続けられる可能性があります。

しかし、宅建業は法定書類が多く、そのほとんどに許可番号や有効期間が記載されています。

これでは顧客に誤解を与えかねないため、管理担当は更新申請が完了次第、下記案内をお願いします。

-------------------------------------------

③宅建免許更新時の対応について

以下に更新申請中の有効期限経過後の対応について記載します。

事前にご確認の上、ご準備をお願いします。

(1)「更新申請中の有効期限到来」に関する考え方について

→宅地建物取引業法の中に、免許の更新の申請があった場合において、従前の免許有効期間の満了の日までに更新許可がおりない場合は、

<従前の免許は、当該有効期間満了後も、その処分がなされるまでの間効力を有する>という定めがあります。(宅地建物取引業法第3条第4項)

有効期限到来後の免許の有効性について議論が生じた場合の参考にして下さい。

(2)「御社の宅建免許番号や免許有効期間が記載されたもの」について

例:宅地建物取引業者票、各種契約書、重要事項説明書、従業者証明書 等

→現在のままで有効期限が到来すると「有効期限が失効した状態」になってしまいます。

なので、「更新申請中」などの追記・補記を行うようことをお勧めします。

※他社事例では、有効期限の所に「更新申請中」というテプラシールを活用されているケースが多いです。

数的にご負担が大きいのは「従業者証明書」です。お早目に手配いただくことをお勧めします。

→免許更新が完了すると、免許番号・有効期間が以下の通り変更になります。

免許更新完了後は、すぐに免許番号や有効期間が記載された媒体について、更新の対応が必要です。

現在の免許番号:国土交通大臣(○○)第〇〇〇〇号/平成○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで

更新後の免許番号:国土交通大臣(○○)第○○○○号/令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで

※更新審査の完了時期は、定期的に進捗確認をしても読めないことが多く、突然審査が完了します。

その為、更新完了後に新しい業者票を手配したりするのでは、時間がかかり過ぎてしまう可能性があります。

他社事例では、先に更新後の免許情報を記載した新業者票や新従業者証明書等を発行しておき、それらに一旦更新前の情報を記載したテプラシールを貼って(新情報を)隠しておき、更新が完了したら、各自テプラシールを剥がして、最新の情報にしていただく・・・といったケースもございます。

以上です。

よろしくお願い致します。

-------------------------------------------

また、下記のような質問が想定されるためこちらも一読してください。

【質問①】

新たな更新免許が下りた後、仲介サイト等の免許番号を修正するのが時間がかかってしまい、タイムラグが生じてしまう。

それは宅建業法上問題ないか。また、問題がある場合、どのような対応が必要か。

【SGの回答】

更新免許が下りた際、すべての表示を更新するのに時間がかかる場合、

関東地方整備局では「一切のタイムラグなく変更するようにとまでは強制できず、

(照会先:関東地方整備局 クサノ氏 2020年1月照会)

ちなみに、同業他社では、関東地方整備局との間で免許日の事前調整を行った上で、その日付で一斉にHP等の免許番号表示が変わるように、予めHPの設定をされているケースがあります。

※関東地方整備局に事前にお願いをすることで、役所内の審査目途がたった段階で、免許付与前に当社に一報をいただき、実際に新たな免許を交付してもらう日(免許日)を事前調整することができます。

【質問②】

更新前の免許番号で契約をしている場合、改めて新しい免許番号で再契約を結ぶ必要はあるか。

【SGの回答】

会社間の契約によるものなので、役所から強制するものではない(

(照会先:関東地方整備局 クサノ氏 2020年1月照会)

ちなみに、同業他社では、免許番号が更新になっただけで契約書を締結しなおすような負担が生じないように、契約書に免許証番号を記載する時は、「契約締結時点の免許証番号」という表記をしていたり、

契約内容変更時のルールを定める条文において、「本契約内容(第○条に掲げる免許証番号を除く)に変更が生じた場合は~」と、変更発生時にお知らせをする事項の中から対象外にされていたりします。

(投稿日:2022年8月24日)