事前確認について

入管申請前に、申請者と管理担当、取次行政書士で

WEB面談を行います。

目的は、行政書士が申請を行うことに対して

SGと申請者で認識を一致するためです。

【流れ】

管理担当が日程を調整、顧客にzoom等のアカウント案内。

管理担当と行政書士が入室の上、顧客の入室を許可。

管理担当が進行役を務める。

①紹介:○○さん、こちらが行政書士の△△さんです。

②△△さん、こちらは申請人の○○さんです。

事前確認をよろしくお願いします。

=行政書士が話す=

③ありがとうございました。

○○さん、本日の事前確認はこれで終了となります。

【注意】

・WEB面談となるので、笑顔でテンポよく話す。

・管理担当は、進行役として、スムーズな進行を心掛ける。

ガイドラインや審査基準の変更について

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00006.html

【理由書について】

・理由書に記載した経緯が、前回の説明と一部異なるという理由で、不許可になるケースがあります。

→以下のことを徹底してください。

① 理由書の量はA4の半分~1枚にしてください。

② 経緯は、絶対必要であるもの以外は書かないでください。

③ 経緯、理由、年数、年月日などを記載する場合は、

パスポート等で確認できた情報に限定してください。(不明確な情報の記載不可)

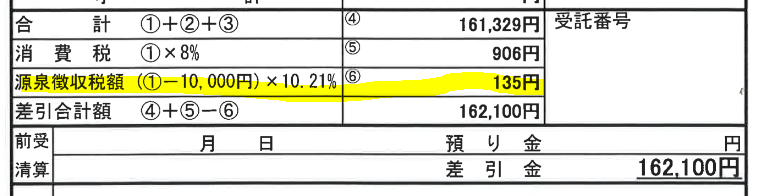

【見積書の書き方】

・家族滞在などの複数人の許可の申請について、

3人申込で、2人許可などの一部許可のケースがあるので、

例えば、

報酬額は、3名許可の16万円だけでなく、

備考欄に、2名許可・・・13万円、1名許可・・・10万円などと記載してください。

【記入日の書き方】

・申請書類の署名の際に、以下の書き方は入管(特に東京入管)から指摘がありました。

→記入例

記入年月日:令和3年4月3日 or 2021年4月3日(✕03年4月3日)

受任通知のスケジュールについて

・受任通知のスケジュール→申請まで2週間程度

・書類待ち→3日間

・経営管理等で、時間が掛かるのが分かっている案件→実態に合わせて、スケジュール設定

・実際の管理・実務→1週間申請を目安

※問い合わせ等で、申請まで1ヶ月と案内するのはNG

理由書、事業計画の作成について

・理由書、事業計画書については、面談した人が作成してください。

(目安:理由書は15分、事業計画書は40分)

※管理担当なしで受任担当だけが面談に入った場合:受任担当が作成して、SPとして按分を計上

※受任担当と管理担当で面談に入った場合:管理担当が自分で作成

・日本語チェックは社内で行うこと。ビザ担当者でなくても可(その場で5分以内、按分なし)

事業計画・身分系などのチェックが多い場合は、日本語チェッカー:5 をつけます。

チェックした人がそのまま修正し、本人にビフォーアフターを確認してもらう。

理由書や事業計画書は同じような文言なので、継続的には行わず

3ヶ月間超えたあとは決裁者でリードしましょう。

在留資格の変更や更新について

・行政書士法に則り、本人からの意思確認が必要となるため、

原則申請本人(または申請代理人)と直接連絡して確認することを行ってください。

また、「変更」「更新」の依頼は申し込み書も本人からもらうようにして下さい。

※ 申請人が国外にいる「認定」の場合を除く

・ただし、本人に日本語が通じない場合は、通訳を介して、状況に応じて以下2点で調整して下さい。

① オフィスで本人と通訳(兼雇用主)と3者間面談を行う

② 遠方で来社が難しい場合、電話やSNS等で連絡し、最初と最後の2回以上は本人と確認をする

※特定技能のノウハウ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ejMAzKZ0eJDm61Cf8rD7v_bupU1jM8Aq/edit#gid=2002383984

領収書再発行について

・領収書の再発行は手間もかかる&領収書二重発行となり、よくありません。

(例:就労ビザの申請で、個人名で領収書発行後に、会社名で再度出し直しを依頼されるケースなど。)

・個人依頼の報酬を所属する会社で負担するケースはあり、請求書名も変更依頼を受けていると思います。(グループ会社の場合も同様)

その場合、備考欄に「領収書の宛名は『〇〇会社』にしてください。」と事前に記載を行ってください。

日本で生まれた赤ちゃんの在留資格取得許可について

・生まれてから30日以内に申請することが大切です。

(申請しないまま60日経つと、オーバーステイになります。)

【添付書類】基本的には、取得する在留資格の申請に必要な書類(変更申請用)とほぼ同じですが、下記4点、注意してください。

①出生受理証明書

出生届や出生証明書では受け付けられません!

入管HPの必要書類には、出生証明書と記載されていますが、必ず、出生受理証明書を取得してください。

②赤ちゃんを含む住民票(世帯全員分)

赤ちゃんの在留カードがない状態でも、世帯全員分を取得すると名前が載って出てきます。

必ず、赤ちゃんを含む住民票を用意してください。

③赤ちゃんのパスポート

パスポートは無くても申請できますが、旅券が未取得である理由書が必要です。

④質問書

質問書の記入が必要です。

【申請方法】

・生まれてから30日以内→通常通りです。

返信用ハガキも用意してください。経験上1~2週間の審査期間があります。

・生まれてから30日を過ぎてしまった場合→即日発行になります。

【その他注意点】

・住民票or出生受理証明書の氏名が記載されて、在留カードが発行されます。

そのため、出生後の区役所での届け出の際に、ミドルネームが入れられない場合は、

ミドルネームと名前がくっついた氏名が住民票に記載されます。

特定活動告示外について

(1)内定待機:企業に内定が決まったため、卒業から入社までの間、日本に滞在する

※就労不可なので、アルバイトをする場合は資格外活動許可が必要です!

【要件】

①「留学」または「特定活動(就職活動)」の在留資格であること

②学校を卒業していること ※卒業見込みでの申請は出来るが、必ず卒業証明書を求められる。退学している場合はだめ。

③就職内定後1年以内、かつ卒業後1年6ヶ月以内に入社すること

④滞在中の経費支弁能力があること

【添付資料(特別なもの)】

・誓約書(連絡義務などの遵守)

・内定通知書

・経費支弁能力を証する資料(銀行残高、親からの仕送り記録等)

(2)就職活動:卒業後に就職活動をする。

※在留期間は6月。更に1回の在留期間の更新が認められるため通算で1年間本邦に滞在することが可能。

【要件】

①大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること

②卒業した学校から「推薦状」をもらえること

③卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと

④就職活動中の経費支弁能力があること

【添付資料(特別なもの)】

・卒業証明書

・継続就職活動についての推薦状

・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

※卒業前から就職活動をしていることがわかる(卒業前の日付)ものが複数必要です。

パスポート更新中、紛失、不所持の場合について

①パスポートを更新中の場合

旅券が未取得である理由書が必要。

②パスポートを紛失した場合

旅券が未取得である理由書+質問書+警察署に届けた際の紛失届の写しが必要。

③パスポートを持っていない(作る予定がない)場合

旅券が未取得である理由書が必要。

「出国の予定がないため取得予定なし」等の記載でOK

在留カードの国籍の記載を変更したい場合、二重国籍の記載をしたい場合について

※二重国籍の場合、在留カードの国籍は変更できません!

ただし、一方の国籍を喪失(離脱)した場合は、変更が可能です。

①国籍を変更した場合【必要書類】

・届出書・パスポート新国籍と旧国籍の両方(古いものについてはコピーでも可)

・在留カード・国籍を喪失したことを証する文書

・国籍喪失(変更)についての理由書(任意形式)

・顔写真

※国籍変更に伴い名前が変わった場合は、氏名の変更が分かる資料も必要です。

基本的には、即日発行ですが、確認が必要になった場合は、

受け取りが後日になることもあるようです。

他オフィスへ申請を依頼する際のルール

※顧客への署名案内時にCcに該当の取次者をいれてください。

【管理担当対応】

①各オフィス取次補助担当者にメールで下記を送付。

************************************

下記の申請取次補をお願いします。

~COMP URL~

・顧客ID

・顧客名(申請人名が異なる場合には、申請人名も)

・申請の種類(認定・変更・更新 等)

・申請日

・申請後パスポートと在留カードの返却先(住所)

〒

東京都○○区○○番地 氏名

TEL:

・原本差し替えのありなし(顧客から原本書類の別送がある場合はその旨)

・申請書類一式のスキャンデータ(原本差し替えがある場合は該当資料に付箋を貼る)

・送付状データの有無(必要な場合はデータも)

************************************

※送付状データが事前に送られていない場合は、特に取次補助者で確認をすることはせず送付状なしで返送するので、共有し忘れがないように注意下さい。

②各オフィス取次補助担当者に郵送で下記を送付。

・申請書類一式

※取次者欄の取次者氏名は空欄にする。大阪はコロナが落ち着くまですべて空欄にする。

※顔写真は、原本差し替えと一緒に顧客から送付される場合以外は管理担当で貼付してから書類一式の送付をお願いします。

・パスポート、在留カード(認定以外の場合)

・簡易書留の返信用封筒(認定の場合)

・名古屋申請の場合で原本還付が必要の場合、事前に「原本還付」の付箋を貼る。

【取次補助担当者対応】

③書類が指定オフィスに到着後、 取次補助担当者は下記を対応。

・原本資料、押印資料の差し替えをし、申請できる状態にセット。

・取次者欄を記入。

・認定以外はハガキ、シールを用意。

・メールで該当案件の管理担当に準備完了後の報告、申請予定日、申請前の書類一式のスキャンデータ一式を送付。

※東京申請の場合、予約リストは管理担当にて入力。

【申請後】

→メールにて、下記の内容を管理担当に共有。

・受付票の写し

・パスポート、在留カードの返送用のレターパックの追跡番号

【追加があった場合】

→各オフィス取次補助者で確認ができたら、速やかに追加資料通知書をスキャンし、メールで該当管理担当に共有。

※追加資料通知書はコピーでも提出可能ですが、原本が必要な場合は郵送するので管理担当から取次補助者へ教えて下さい。

特に連絡がない場合は各オフィスで保管します。

【許可時】

→取次補助者は、許可見込みハガキのスキャンをメールで管理担当に送付。

【在留カード受取前】

①管理担当は、各オフィス取次補助担当者にメールで下記を送付。

************************************

本件、受取準備をお願いします。

・受取日

・受取後パスポートと在留カードの返却先(住所)

〒

東京都○○区○○番地 氏名

TEL:

・送付状データの有無(必要な場合はデータも)

・請求書データ(印紙の管理に必要なため)

・手数料納付書の記名済みのデータ

・受取後、即日返却の要否(支払いが完了していなかった、完了次第補助者に連絡してください)

************************************

②パスポートと在留カードが指定オフィスに到着後、 取次補助担当者は下記を対応。

・手数料納付書に印紙を貼り、受取用の書類をセット。

【在留カード受取後・完了】

→取次補助者は下記をメールで管理担当に送付。

・新在留カードのスキャンデータ(表・裏)

・パスポート、在留カードの返送用のレターパックの追跡番号

注意事項

・管理担当、取次補助者ともに申請日の前日に有給等で不在の場合、翌日に他オフィスでの申請依頼がある際は必ず引き継ぎましょう。

・メールでの連絡は、各オフィス取次行政書士もCCに入れて下さい。

・取次補助者は上記業務以外は書類一式の内容までは確認しません。管理担当は不備や不足書類がないように準備をお願いします。

・認定用の封筒は、「簡易書留」のスタンプを忘れずに押して下さい。

・ 半年に1回程度、各オフィスで受付票の原本を破棄します。

特定技能 追加指示リスト

こちらから閲覧可能 (スプレッドシート)