目次 1.目的 2.そもそも方針MTGとは? 3.方針MTGの記載内容 4.方針MTGの手順 5.方針MTGの注意事項 6.方針MTGスケジュールへの簡単貼付け方法

1. 目的 ・本質的なニーズをつかむ ・案件の適切なスケジュールを決める

2. そもそも方針MTGとは?

・実務を開始する前に、自分(管理担当)だけでなく決裁者も巻き込んで、 案件の要件や問題点(懸念点)を集中的に検討・洗い出しをする機会です。

・管理担当にとって、実際に業務が開始した後の【道しるべ】になるものです。 方針MTGの時に、しっかり集中的に案件のことを考え尽くし(COMP の備考に)記録しておけば、

・方針MTGを甘くみて、前回の方針MTGをコピペしただけで終わらせたり、 要件チェックを十分に行わなかったり、しっかり考えなかった案件・担当者は、 高い確率で、案件が頓挫したりトラブルになっています。

・面談日程が確定していないから、必要書類がとどいていないから、 といった理由で放置することはNGです。 『SGのスピード対応を原則に』 申し込みを受けた時間帯に関わらず、当日中の対応となりますが、 残業できないなどの理由で、対応できない場合は、 案件決裁者(いない場合は、鈴木や経企も可)で翌日等に決裁依頼してください。 また、方針MTGの決裁依頼メールで、管理担当と決裁者の間で、質問等のやり取りが続くと、完了がずれ込み、顧客に迷惑をかけることに繋がります。

決裁依頼メールのレベルの高低にかかわらず、

休みなど、イレギュラーなケースも、※遠方のビザ申請の決裁者は取次行政書士になります。 ※決裁者に方針MTGをメールするときには、決裁者とチームメンバーの他に、最適者をCCに入れてください。

3.方針MTGの記載内容 ・ 管理担当記載 メール宛先はTO:決裁者 CC:案件に関わるメンバー(受任担当、SP等)

『概要』

何のための手続きか、なぜ顧客は必要としているかなどを記載。

本質的ニーズを掴むための項目です。

※手続きの正式名称だけの記載とかでは、

『SG窓口』(管理担当以外)

管理担当が直接は顧客と一切やり取りをしない場合に、

※鈴木さんの決裁が必要です。

※部分的に受任担当がやり取りすることがある場合でも、

ここでの窓口には該当しません。

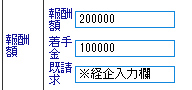

『急ぎ案件』No・Yes(理由と程度: )

YESの場合のみ、理由と程度を記載します。

※契約にて急ぎ対応をすることになっているのか、

※契約にて急ぎ対応をする場合は、

『社内の最短スケジュール』

顧客大満足を目的とした社内的にコミットする スケジュール( ≠

受任通知書に記載するスケジュールは、

(受任通知書の想定スケジュールを、

ちょっと遅れたら忽ち不満足につながってしまいます。)

但し、短くできるのは、管理担当自身のボールだけです。

(例えば、顧客のボールは、受任通知書も方針MTGも、

管理担当は、この欄に記載したスケジュールで進め、関係者(

なお、ここは社内スケジュールなので、

例えば、受任通知書では一行で『

社内工程では、下記のように複数になります。

・在宅さんへ作成依頼

・在宅さんから納入後、確認のうえ、決裁依頼

・決裁完了後、顧客へ確認依頼

細かい様ですが、このあたりのズレが、

また、受任通知書含め、スケジュール設定は、

「ごろ」ではなく「まで」をベースにすると、

顧客側でのボールの期限も明確になり、グリップし易いです。

『要件とその課題と対策』

受任可否判断、案件管理の軸になります。

下記を記載します。

◆申請受付可否や許可可否に影響する要件

◆当該要件を満たしているかどうか

◆受付不可・不許可につながりそうな申請や審査における課題(

要件の記載が漏れていると、

決裁者で気付くことができません。

要件については、管理担当にて問題ないと判断したからと、

要件について、問題ないと判断した理由含め、記載してください。

審査官の視点で記載することがポイントです。

※

顧客の満足度アップのための対策を記載する欄ではありません。

『期日とその課題と対策』

法定の許可期限、申請受付期限等、期日要件を明記し、

スケジュール等、期日的な懸念点と対策(方針)を記載します。

補助金では、契約・購入・工事・引渡し等々に、

交付決定や実績報告等の時期の縛りがあることが多いです。

期日的な要件と、その懸念点+対策(方針)

スケジュール的に余裕ある場合等でも、上記につき省略は不可。

下記も必須項目です。

◆社内決裁期限

◆社内申請期限

『備考』

顧客担当者の特徴ややり取りでの要望・注意点等、

顧客とのやり取り等、手続きを進めるうえで、

◆再方針MTG(必要時)

上記方針MTG時の内容から変更があったときは、

再方針MTGにて、変更があった項目につき、懸念点や方針変更が

ある場合は、その対策(方針)含め、記載のうえ、決裁を受けます

※

◆サポート期限超過(必要時)

サポート期限超過に伴う延長は鈴木さん決裁です。

決裁を受けたことの記録と、最新スケジュールを記載します。

最新スケジュールは、案件決裁者へ報告(決裁)です。 ・受任担当記載

主に展開のための欄です。

受任時に共有することで、管理担当としても、案件管理の中で、 『顧客の事業』

『受任担当からの指示』案件の注意点/展開のポイント

再方針MTGとは

・初動の時に行った方針MTGとスケジュールが大幅に変更するなど、異なる状況が生じた場合には すぐに再方針MTGを上げて、案件決裁者に決裁を受けてください。 再方針MTGは、COMP備考欄に記載してある方針MTGの上に追記する形でいれてください。 ※もとの方針MTGは削除しないこと。

4. 方針MTGの手順

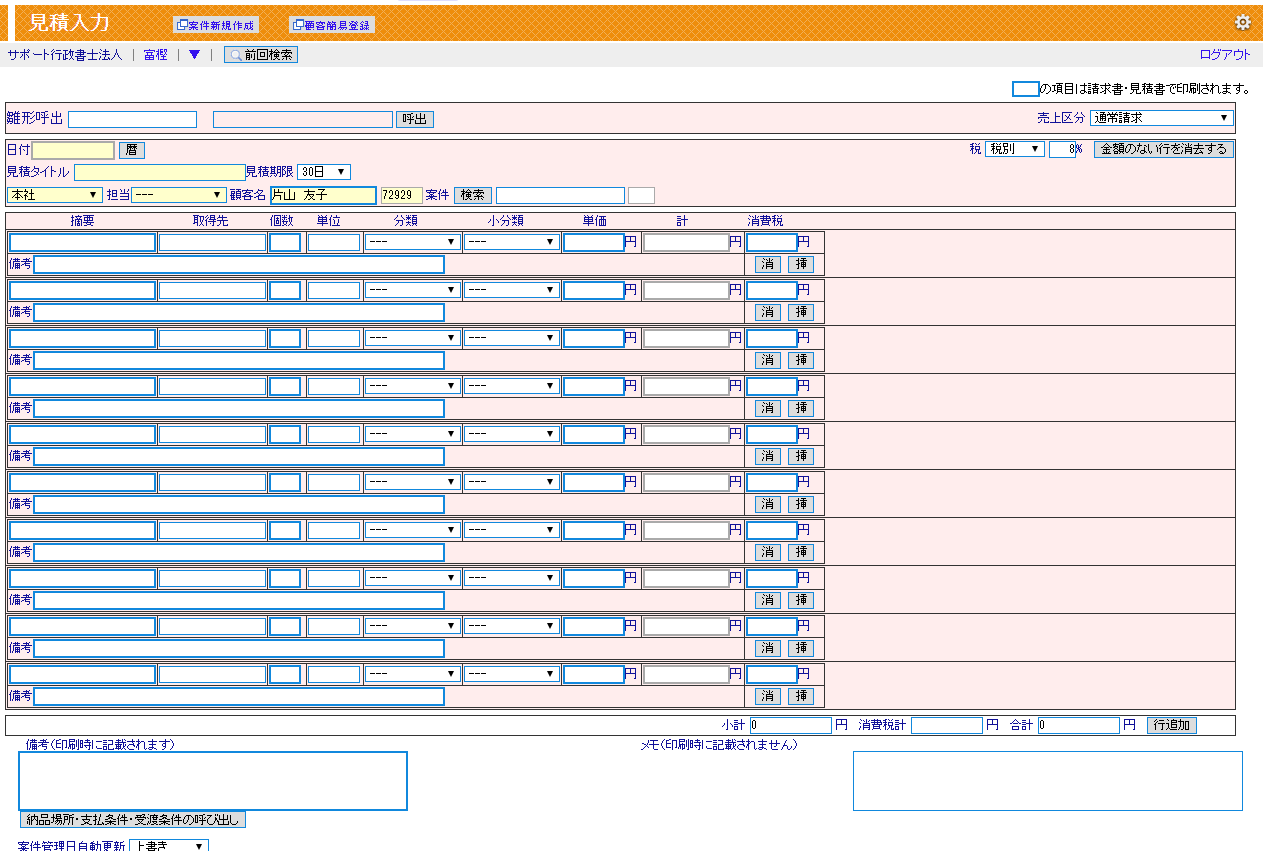

①申込書に記載された顧客情報をCOMPの顧客情報編集から追記する。

・住所 ・連絡先(電話番号・メールアドレス) ・法人担当者情報 ・「見込み客」を「顧客」に変更

・COMP の顧客情報&案件情報は「事件簿 」。 行政書士として作成必須の帳簿となるため、必ず正確な情報を入力すること。 ※作成後は顧客名を変更しないこと。 (申込後に法人設立した場合、顧客名の後にカッコ書きで追記する)

②顧客情報の右側にある「案件新規登録」ボタンから案件作成し、以下を入力する。

※申込前に案件を作成しないこと※

・案件名 ・案件種別 ※業務に応じた項目を選択 ・案件サブ種別※業務に応じた項目を選択(2024.3~入力必須項目) ・受任担当 ※業績に関わる項目、正確に入力。 ・管理担当 ※業績に関わる項目、正確に入力。 ・関係社員 ※完了時に受任担当から按分決裁を受ける。 展開按分の有無に関わらず展開の項目は必ず入れて、展開が無い場合は0を入力する。・按分備考 ※在宅スタッフに依頼しない場合はその理由を記載。 また、管理担当が1日にかけてよい時間も記載。詳細は欄外参照(2023.7~) ・受任日 ※方針MTGの決裁後に決裁者が入力 ・報酬額 ※報酬(全額)を入力※税別額を記載 ・既入金 ※経理が入力するので管理担当は記入しない。 ・支払紹介料 ※紹介案件は入力必須。詳細はこちら。 ・報酬内経費 ※詳細はこちら ・内訳 ※詳細はこちら ・申請予定日 ※「申請」「納品」が発生しない業務については、記載不要。(例:コンサルティング業務等) ・サポート期限 ・最終紹介者等 ・売上予定日 ※請求書発行予定日を入力 ・備考 ※方針MTGを入力

按分備考に記載する時間について(2023.7更新) 方針MTG時に按分備考欄に管理担当が 1日にかけてよい時間を記載してください。 算定する際は管理担当50%でざっくり計算してください。 決裁者も方針MTG時に適切かを含め確認してください。 例)報酬100万、完了予定期間4か月の場合の算定方法 管理:100万×50%÷4か月÷20日=0.625時間/日≒約40分/日 ※完了予定期間は完了予定までの期間です。 サポート期限ではありません。 ※20日としてるのは営業日数です。 ※目安の業務時間になりますので、決裁者は実際の時間と 大きく乖離があるようであれば指導お願いします。

【案件名の書き方】

ビザの場合

・在留資格認定証明書交付申請(○○) ・在留資格変更許可申請(○○→○○) ・在留期間更新許可申請(○○) ・永住許可申請 ○○のところは、具体的な種類を記載する。 例:在留資格認定証明書交付申請(日配) :在留資格変更許可申請(家族→人国)等

帰化の場合

・帰化 ・帰化(○○名) 複数名での申請の場合には人数名等を()内に記載する。 例:帰化(夫婦2名)等

許認可の場合

・酒類販売業免許 ~申請や、~サポートとは入れない。 特筆すべきことがあればカッコ書きで記載する。

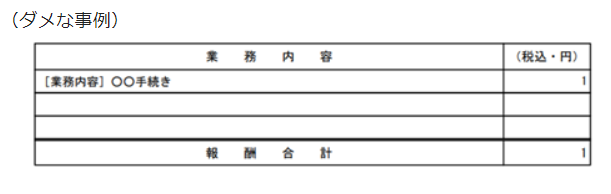

【20万円のうち半額着手の場合の、報酬額の入力例】

「既請求」は経企で入金確認後に入力するため、空欄にしておくこと。

③COMP上の「顧客情報>案件一覧>案件情報」にあるFileに、忘れずに申込書、面談シート、受任通知書をアップする。

※アップする書類には、それぞれファイル名を付ける。 ※1つの案件に複数の許認可や申請が含まれる場合、原則、許認可・申請ごとに案件を作成する。 ※進行中案件に対する追加受任の場合は、新規案件を作成する。

【注意ー申込書を添付しない案件について(大量案件など)の対応】 ・案件備考欄に「 ★契約書を顧客情報に添付済 」と記載 ・顧客情報欄に、契約書のPDFファイルを添付 ※ファイル名または備考欄には、期限を記載すること 例 ファイル名:業務委託契約書(許認可一括) 備考欄:2018.03.23~自動更新(1年)

④方針MTGを、決裁者と行う。

1.管理担当はCOMPの案件編集画面上で、方針MTGを作成 2.決裁者へは、案件URLを添付して、決裁依頼。 ※メール文面に貼り付け不要 3.決裁者はCOMPの案件で内容を確認する。 4.決裁者は「決裁了解」をCOMPの日報作成して残し、 その際に決裁者が日報上でステータスを「受任前」→「進行中」へ変更。 5.決裁者はメールでも返信。

※受任担当は、以下の2つの内容を受任時に顧客備考欄に記載しておいてください。 1.顧客の事業内容 (ビザ/帰化/個人の場合は、家族の職業や勤め先なども) 2.他業務受任の提案可能性 (完了MTGの1番目と2番目の質問)

・決裁者:職務分掌表に記載の通り ただし、類例のない新規案件(後遺障害、防災など)、大型案件は代表決済 ※決裁者は、申込書・受任通知書がUPされているかも確認すること。

※申込書の確認ポイント ・サポート期限が書かれているか? ・業務範囲があいまいな記載はないか? ・申込者が適切か?~管理担当~方針内容に変更がある場合には、その変更も反映すること。

・受任=「受任日」「報酬額」は業務日報の受任数値を加算する。 (受任数値は税抜き、立替金・預り金抜きで受任した数値) ※注意 業務途中で案件決裁者が変更になる場合、 案件決裁者の変更の決裁者は鈴木さん →TO鈴木さん、CCに案件関係者(変更前後の決裁者・受任担当も)で決裁依頼すること。

5.方針MTGの注意事項・期限 ◇方針MTGの期限: 決裁依頼メールは当日までとします。

当日原則、イレギュラーは案件決裁者の決裁が必要です。

残業できないなどの理由で、対応できない場合は、

案件決裁者(いない場合は、鈴木さんや経企も可)

で翌日等に決裁依頼してください。

申込書受領後、方針ミーティングをあげずに保留になっているケースがあります。 ・顧客側で要件をクリアできるかどうか怪しくなった ・顧客側で案件を進めるかどうか再度社内で再検討したいなど、方針転換になった ・方針MTGを書く為の情報が一部入手できておらず、追加ヒアリングを行っている

COMPに入力されていない、担当しか把握していない申込書があることは、大きなリスクです。 担当が、その案件自体を忘れてしまう危険性もありますし、 その場合、COMPにも入力されていない為、周りは気付くことができません。 また、お客さん側もSGに申込書を渡しているので「業務を進めてくれる」と勘違いしかねないです。

例外的に、申込書受領後、数日以内に方針が判明/決定する場合等で、 すぐに方針MTGをあげることが適切でない場合は、 決裁者に相談をしてから対応するようにしましょう。

申込書受領時点で、未確認事項がある場合は、 方針ミーティングに、「●●については先方確認中」等と記載すること。

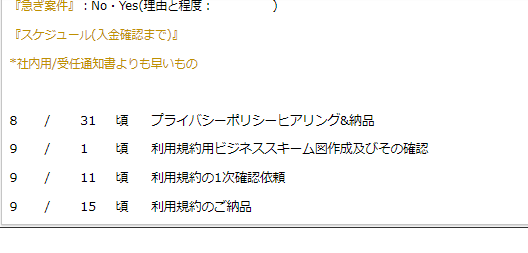

6.方針MTGスケジュールへの簡単貼付け方法

以下の方法で作ると簡単です。

①受任通知書を作成する

②受任通知書の日付を社内用にする

③受任通知書のスケジュールをコピー

④Ctrl+Shift+V のテキスト貼り付けをする

と、以下のように綺麗にはれます。

受任通知書のスケジュール:顧客へ提示する実現可能なスケジュール 方針MTGのスケジュール:社内の最短スケジュール(顧客に提示しない) 方針MTGでは、社内の最短スケジュールに直して記載します。