※ 入札・一括・大量案件の完了決裁はこちら

目的

・問題点や課題を洗い出して、検討する

・展開:紹介等により、業務が続いていくようにする

完了決裁の提出期限

①完了MTG提出(決裁:案件決裁者)

→翌月1営業中

②COMPの入力違い・キャンセル・不許可決裁

→翌月1営業日午前中

③経企デキスギ入力

→〆毎(期限は別途リリース)

④経企非定例業務

→翌月1営業日中

※決裁について

①②は翌月2営業日中まで、③は翌月2営業日午前中まで、④は翌月1営業日中

※業務完了後、1週間程度を経っても、完了MTGが終わっていない案件は、管理担当とSPの完了業績を0とすることがあります。

管理担当は、すぐに終えるようにしましょう。

案件完了時の流れ

・完了MTGでは、案件の進行全体を振り返り、良かった点・

完了MTGは、展開(リピート・紹介)を検討して実行する場でもあります。完了MTGのメールには、展開案を入れるようにしてください。

方針MTGと同じ要領で、案件決裁者から決裁を受け、

・完了決裁依頼時、COMPの案件ページに証左のデータをアップロード。

・証左は、直接的な証左として必要最低限の許可証や届出書受領印付控等。

・入札、コンサル業務等の直接的な証左が難しい場合、完了決裁者に例外対応を決裁依頼。その場合、業務完了を判断できる文書や画像等で代用(顧客からの業務完了確認メールスクショ等)。

・完了決裁者は、完了決裁時に当該証左を確認。

【アンケート依頼】

①業務完了時に、管理担当者(又は受任担当者)から顧客に直接アンケート案内する

※年間・顧問・一括案件は、契約更新時

※領収書案内メールにも、引き続きアンケート貼付します

②完了決裁時に、決裁者は、アンケート直接案内履歴を確認する

(アンケート依頼も、完了決裁の条件とする)

③管理担当者は、アンケート回収率8割以上を目安にする

※按分は「按分シート」を参照すること。

※完了決裁者からFBがあった場合は必ずインラインで返信すること

「完了決裁済」で決裁完了となるので、それまではやり取りを続けること

補足事項ー完了決裁について

【目的】

①展開すること

②案件の振返りと対策

③適切な按分の確認

【チェック項目】

・適切に按分できているか

・基本按分割合と異なる場合は按分備考に記載があるか

・サポート期限が入力できているか

・完了日が入力できているか

・ステータスを変更しているか

・完了MTGを記載しているか

・完了決裁メールを送る際、案件URLを載せているか

・完了決裁済のメールがあり、日報にも「完了決裁済」と決裁者が入力しているか

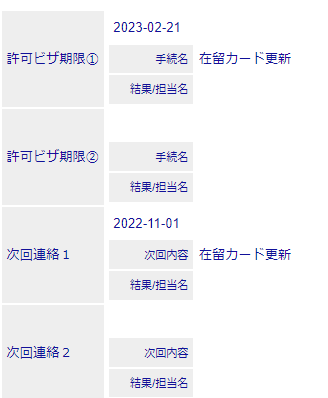

・該当する案件の場合、以下について入力できているか(2022.11更新)

【許可ビザ期限①】/手続き名

【次回連絡1】/次回内容

例: