1. 新規問い合わせ電話の取り次ぎ

2. 新規問い合わせ電話への対応

3. 既存顧客の折り返し対応

4. 担当者不在の対応

5. 担当者不在時のアポ

6. 実績のない案件の取扱い

7. 断りたい場合は鈴木さんに相談

【1.新規問い合わせ電話の取り次ぎ】

電話取り次ぎの例

担当:『お電話ありがとうございます。サポート行政書士法人の◯◯です。』

顧客:『ネットを見て電話したのですが、◯◯について教えてもらえますか?』

担当:『◯◯についてですね、かしこまりました。担当に変わりますのでお名前を教えていただけますか?』

このやり取りの後、電話の保留ボタンを押し、担当者へ番号を伝え、担当者につなぐ。

担当者がわからない場合は、新規対応一覧を確認する。

折り返し依頼をする場合の依頼先

各オフィス電話で新規問い合わせを受け、折り返し依頼をメールでするときの対応は以下の通り。

- 担当者が明確な場合は、担当者宛にメールで対応依頼する。この際必ず複数人に送り、一人宛に送らない。

- 一人も担当者が分からない、または少しでも対応者が不明であれば、To: All3宛てで送る。

- 一人でも担当者が分かる場合は、その人をToとし、CCにAll3を入れる。

- メールの『To』は、最適者が判断して対応を進められるようにするため、原則1名に限定する。

問い合わせ段階での質問への回答は原則しない

受任前の問い合わせ質問には、基本的に回答せず、要件のみ確認してアポにつなげる。

特に、入社1年以内の新人は原則回答しない。

問い合わせ段階で具体的な質問に回答すると、

①無報酬なのに、責任だけが発生する

②詳細を把握していないため、一般的な回答で、誤解を招く

③その説明に満足されて、依頼されにくくなる

④同業者が聞いているケースにはノウハウの流出になる

<回答できるもの>

報酬額や審査期間などの大まかなスケジュールなど、SGが決めることができるもの、常識範囲

<回答できないもの>

要件を満たしているか(ただし、担当の行政書士、主任は可、断定はしない)や要件の解釈など、

SGが決めることができないもの(審査期間、許可ライン等)、行政判断が入るもの

内容を記録する

新規の電話問い合わせでは、「問い合わせ業務」と「問い合わせの経緯(経路)」を確認し、

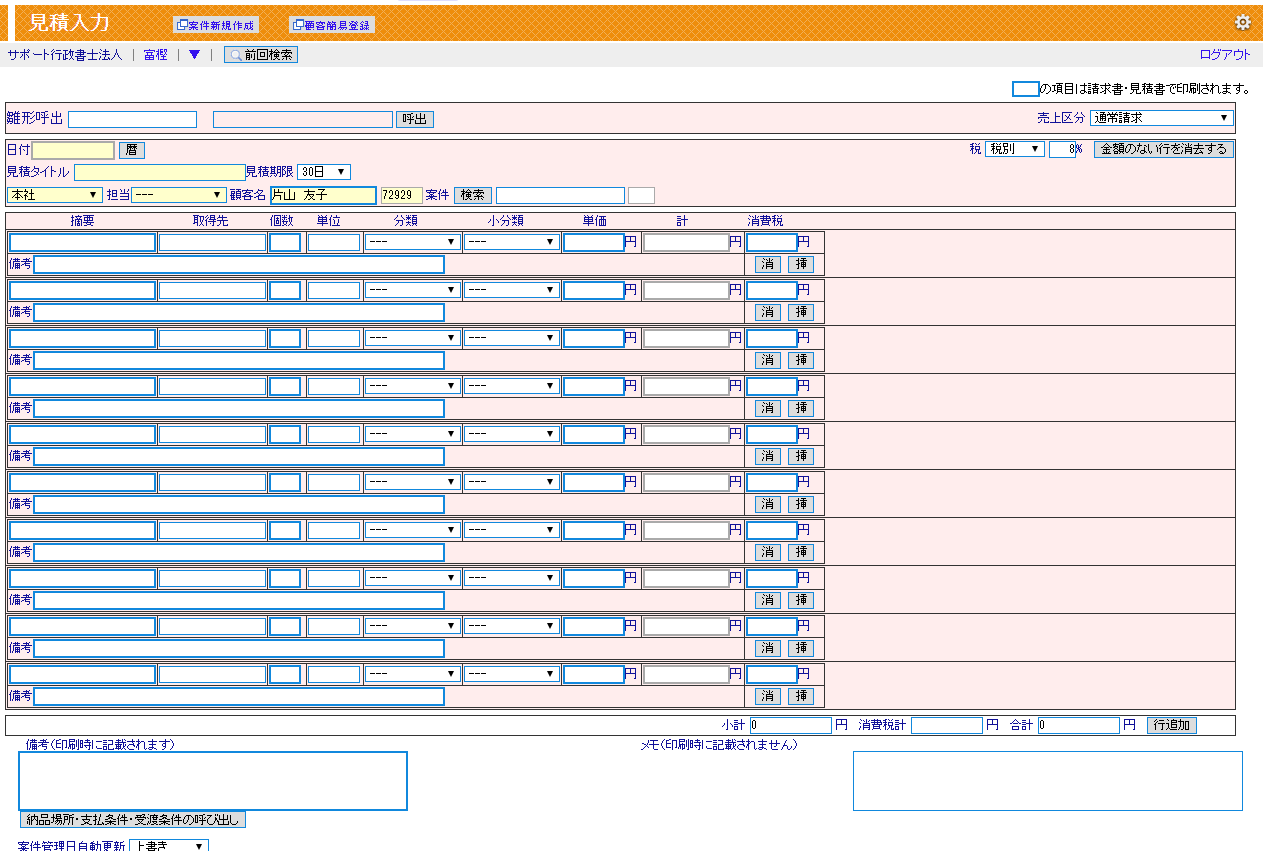

電話対応した人が下記のフォームに入力・送信する。

問い合わせの経緯は、話の流れの中で簡潔に聞き出す。

電話の目的のメインではないため、難しい相手の場合は深追いしなくてよい。

新聞広告や紹介の場合は、新聞名や紹介者もなるべく聞く。

<経路を聞くときの例>

「今回、どちらで弊社のことをご覧になりましたか?」

「ちなみに、弊社をお知りになったきっかけを伺ってもよろしいでしょうか?」

「〇〇様はどういったきっかけで弊社をお知りになったんでしょうか?」

「弊社のことはネット検索などで見つけていただきましたか?」

「弊社のことはホームページやSNSなどでご覧になりましたか?」

【2.新規問い合わせ電話への対応】

原則10分以内の対応を心がける。

電話対応の例

担当:『お電話ありがとうございます。サポート行政書士法人の◯◯です。』

顧客:『ネットを見て電話したのですが、就労ビザについて教えてもらえますか?』

担当:『就労ビザについてですね、かしこまりました。現在の状況を教えてもらえますか?』

顧客:『現在の状況については、…』

対応の流れ

- 現在の状況確認

- 要件チェック

- 質問を数点まとめて伺う(原則、顧客からの質問には回答しない)

- 来社依頼

アポイントを取る際は、どのオフィスでの面談を希望か確認する。

【3.既存顧客の折り返し対応】

折り返し対応の例

担当:『お電話ありがとうございます。サポート行政書士法人の◯◯です。』

顧客:『◯◯と申しますが、◯◯さんいらっしゃいますか?』

担当:『恐れ入りますが、◯◯は外出しておりまして夕方の戻り予定となります。戻り次第、ご連絡させて頂きますが、◯◯様のご連絡先を教えて頂けますか?

注意点

顧客名と電話番号(電話機表示の電話番号)を必ず確認する。

帰社時間を伝えたり、折り返し電話の時間を約束したりしない。

ざっくりとした用件も、可能であれば確認する。

また、折り返しが不要な場合でも、担当者に「電話があったこと」を連絡する。

その際は、折り返しが必要な時と同様の情報(新規か既存か、問い合わせ内容、会社名・顧客担当者名・電話番号など)を添えておく。

他オフィス担当者の案件の場合は、必ず電話番号を聞いて折り返し対応とする。

該当オフィスの電話番号を教えて、そちらに掛けてもらうのはNG。

【4.担当者不在時の対応】

その場で対応できることが、CB対応になってしまっているケースがあるため、下記のようにヒアリングして対応する。

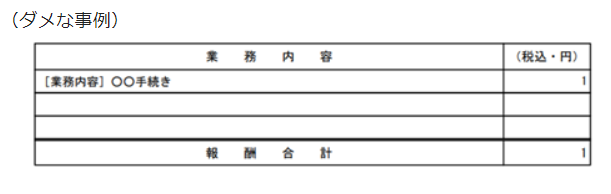

悪い例

- 面接の件で、○○さんから連絡がありました。

- すまいの件で、○○さんから連絡があったので、折り返してください。

良い例

- 面接日程の変更の件だったので、変更を了解してGカレを変更しておいた。

- すまいの件で、○○さんの送付先を聞かれたので、大阪オフィスの住所を教えておいた。

【5.担当者不在時のアポ】

カレンダーで外出や休み等がないかを確認し、面談を入れて大丈夫な場合は、面談担当者へ事前確認なしでアポイントを入れる(就業時間内に限る)。

カレンダーは常に最新予定にしておく。

就業時間外、休日面談、出張面談希望時は、「面談担当者から折り返します」として、アポイントまで入れない。

変更になる可能性を示唆することも忘れない(例:「変更になる場合は、連絡します」)。

就業時間内でも、カレンダーにまだ入れていなかったアポイントがある可能性もある。

受任が難しいと思われる場合は、担当者からの折り返しに誘導する。

来社してもらっても、要件が合わず終了してしまうと時間が無駄になるため、「ちょっとどうかな?」と思う場合は、すぐにアポイントにつなげない。

【6.実績のない案件の取扱い】

社内で実績のないの案件は、行政書士または主任の判断で対応可否を決めるため、個人で断らないで折り返し対応にする。

【7.断りたい場合は鈴木さんに相談】

問い合わせ等で、各自の判断では断らない。

行政書士は、正当な理由なく断らないルールである。

断るかどうかの判断は、鈴木さんに相談する。