契約書に関して

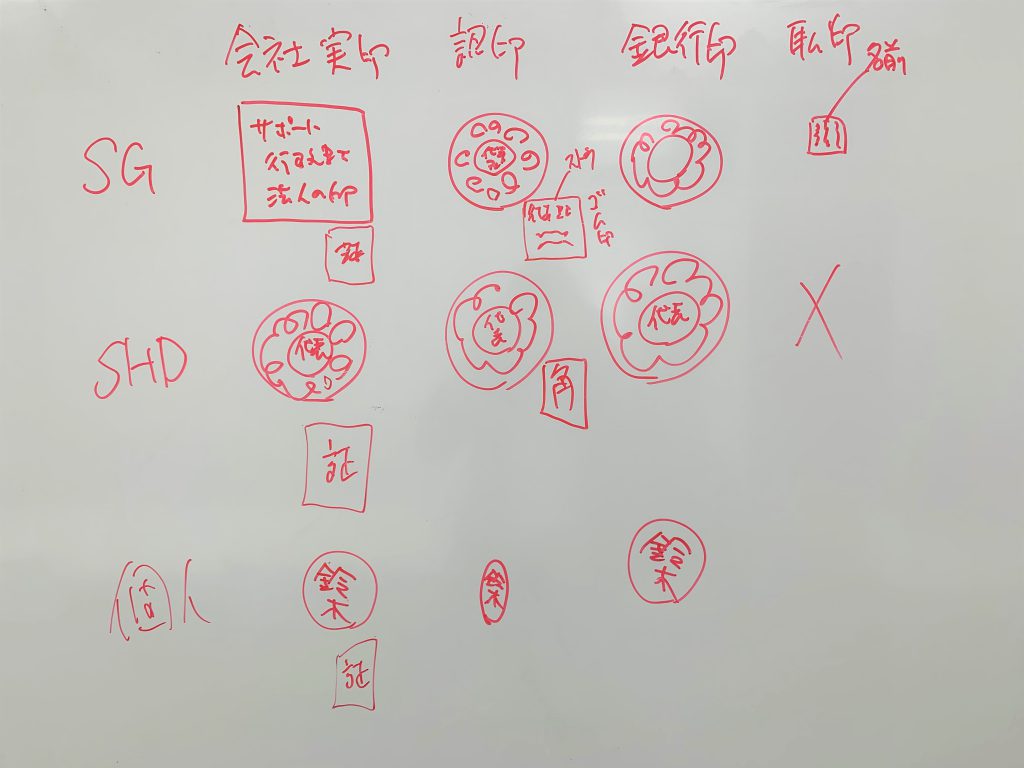

✓ 契約締結までの社内ステップ「①契約書決裁 ⇒ ②押印決裁」

①契約書決裁担当 : 増野さん(ただし重要案件(※)は、鈴木さんW決裁)

∟(※)高額(100万円超の報酬記載ある契約書)/特殊/高リスク/影響大の場合

∟決裁担当は、必要に応じて、鈴木さんに相談又はW決裁に変更する

②押印決裁(会社印) : 全件鈴木さん

∟押印対応者は、東京:増野、名古屋:榊原、大阪:片山(電子契約対応は増野のみ)

(その他の注意点)

・「個人情報やセキュリティ管理実態の調査・アンケート」等への回答・同意等は、

各担当者作成後、片山さん決裁

(片山さん判断で、内容に応じて増野さん決裁へ変更可)

・[案件に関連する契約]を見積書兼申込書以外で締結する場合(例:業務委託契約書等)

⇒[①契約書決裁]前に、案件決裁者等による見積決裁(金額や業務内容の適切性等)も必要

外部事業者等との契約締結手順

✓ SGで契約締結する場面は、以下2パターンです。

======================

①外部事業者(提携先等)と、Comp登録案件以外の契約を締結する場合

(例:NDA・顧客紹介契約・提携契約)

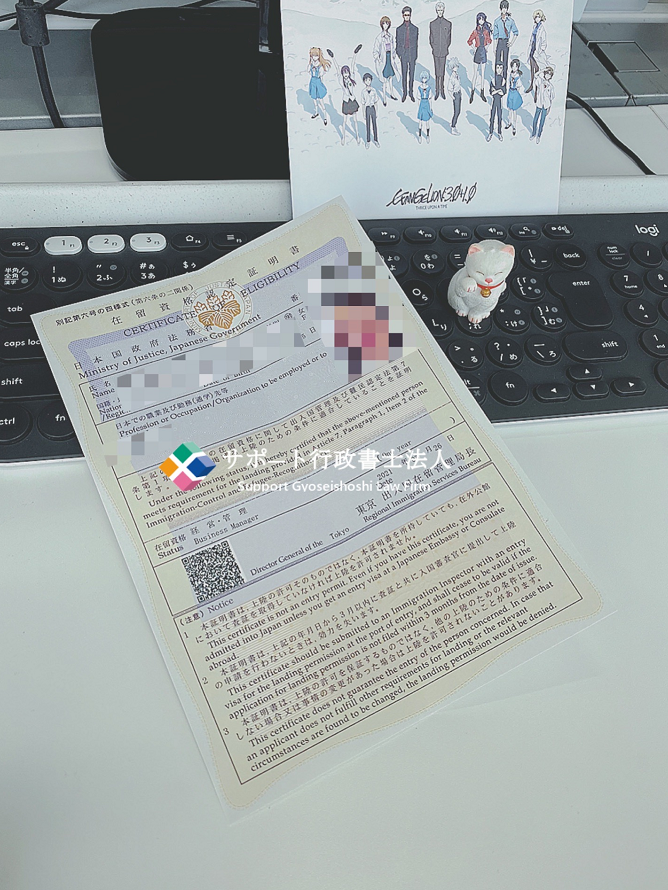

②顧客(見込顧客含む)と、Comp登録案件に関連する契約を締結する場合

(例:NDA・業務委託契約書(見積書兼申込書代わり)・合意書・誓約書)

======================

上記いずれのケースでも、以下の手順で契約対応を行います。

なお、上記②で、見積書兼申込書(Comp)の代わりに契約書を締結する場合、

通常通り、事前に案件決裁者等による見積決裁(金額や業務内容の適切性等)が必要。

[手順①] 締結する契約書の内容決定

(1)SG雛形をそのまま使用する場合 (契約書決裁 不要 / 押印決裁 要)

契約書は、以下(イクスマーク)にあるSG雛形を使用。

契約目的に適した契約書雛形を選び、必要事項(甲乙情報等)を更新し、PDF化。

押印決裁のみ受ける。

(イクスマーク)Z:\☆各種フォーマット\実務関係\[使用可]SG契約書_決裁済

(2)SG雛形を一部変更して使用する場合 (契約書決裁 要 / 押印決裁 要)

SG雛形に対して、変更履歴を残す形で部分的に変更。

メールにて、決裁担当から契約書決裁を受け、その後押印決裁を受ける。

(3)SG雛形を使用しない場合 (契約書決裁 要 / 押印決裁 要)

SG雛形より先方様式が最適な場合、先方契約書案を確認(変更履歴を残す形で編集)。

メールにて、決裁担当から契約書決裁を受け、その後押印決裁を受ける。

※SG雛形を使用しない場合:

∟「反社/損害賠償/管轄裁判所」が、SG雛形と同一内容かを要確認。

極力、SG雛形の内容で契約締結できるよう調整すること。

∟必ず、担当者が契約書の全内容を確認・適切性を検討した上で決裁にあげること。

∟契約書決裁前に、相手方に「この内容でOK」等と回答するのはNG。

[手順②] 契約締結相手への確認依頼&契約締結

(1)契約締結相手に、決裁済の契約書データを添付し、確認依頼メールを送付する

※原則、PDF化した契約書データを送付(修正指摘を避ける為)

※決裁後に修正が発生した場合は、原則、再度[手順①]を経ること

(2)契約締結(押印)する

契約締結方法は「①紙締結(押印要)」又は「②電子締結」のいずれか。

[①紙締結する場合]

・締結予定の契約書データを添付し、メールで鈴木さんから押印決裁を受ける。

・原則「先方発」(必ず押印担当者への宛先指定/難しい場合は、SG発)で、押印決裁済の契約書を2部(先方&SG用)に、

押印担当者から押印を受ける。

∟契約書は、極力A3印刷又は両面印刷で1枚に収め、割印不要とすること

契約書が4枚以下なら、A3の両面印刷にして製本せずに印刷すること

やむなく複数ページに渡る場合、ホチどめ又は製本して割印を受けること

∟押印担当者は、鈴木さんの押印決裁済のメール等を確認した上で、押印する

==(メール例(住所欄等適宜変更の上使用))========

本メールに契約書を添付します。

内容をご確認いただき、問題なければ、契約書を2部印刷・押印の上、

弊社●●オフィスまでご発送をお願いします。

※契約書は、A3又は両面印刷で1枚に収めて、割印不要にして下さい 。

[発送先(例)]

〒163-0925

東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス25F

サポート行政書士法人 ●● 行 (03-5325-1355)

==================

・押印担当者は押印済契約書を、先方とやり取りし「双方押印済の契約書」を回収し、

スキャン&Comp(@対象顧客ページ又は対象案件ページの「File」)データ保存。

原本の取扱いは、こちらを参照。

[②電子締結する場合]

■SGで電子締結が可能なケース

・現状、SGで電子契約対応が認められるのは、以下の場合のみ

1)秘密保持契約書又は顧客紹介契約書の場合

(※)SGでは、クラウドサイン(無料版/送付上限月3件)の利用が可能

2)上記以外の契約書を、契約相手方が利用する有償電子契約サービス(※)により行う場合

(※)一般的なのは、クラウドサイン/ドキュサイン/freeeサイン/GMOサイン

■電子締結対応者

・増野さん(不在時は、鈴木さん)

■電子締結対応の手順

(1)決裁済の契約書データ(必ず締結日等も入力された最終版/PDF)を、

鈴木さんが押印決裁済みであることが確認できるメール履歴をつけて、

電子締結対応者宛てにメール送付(以下の項目を記載)。

①電子締結する相手方の情報(顧客名/契約締結担当者)

②電子締結の方法(先方or SG側いずれの電子契約サービス利用か)

※SG側クラウドサインを利用する場合は、送信相手情報(商号・氏名・メアド)

※送信相手(押印者/承認者)は、必ず「(先方社内で)押印権限のある担当者」とすること

③電子締結の予定時期

(2)電子契約対応者は、上記(1)の依頼に従って、電子締結処理を行う

※必ず、決裁済契約書データと電子契約データとが一致していることを確認

※上記1)秘密保持契約書又は顧客紹介契約書の場合で、

SG側の電子契約対応を利用する場合は、クラウドサイン(無料版)を利用

https://www.cloudsign.jp/login (月の送信件数上限3件まで)

(3)電子契約対応者は、依頼者へ契約締結済メール(契約書データも)を転送し、

電子締結済契約書をComp(@対象顧客ページ又は対象案件ページの「File」)保存。

■契約書の確認事項

契約書の決裁依頼メールを送る際は・・・

必ず、事前に全文内容を確認し、その適切性を検討した上で決裁にあげること。

また、決裁メールには「契約目的・経緯/特異要素/担当者の事前確認結果」等、

決裁に必要な情報を記載すること。

その他、決裁にあげる際の注意事項は、以下の通り。

[SG雛形使用時の注意点]

・SG雛形は、必ず最新雛形を都度イクスマークから入手すること。

(担当別の個別管理や昔個別決裁を受けた契約書の更新使用はNG)

・甲乙情報欄の「所在地」は、必ずビル名・階数も含めて記載すること。

[契約書の決裁依頼をする前の主な確認ポイント]

契約書の決裁依頼をする前に、以下を中心に契約書内容が適切かを確認する。

変更すべき箇所は変更履歴を残す形で編集し、契約書決裁者に決裁依頼メールを送る。

①「契約締結目的/契約の締結相手が誰か」を整理した上で、「誰が誰に何をどう行うのか」等、

具体的な内容(業務内容や量等)や義務事項が明確に定められているか、全条文確認する。

②契約書に、以下の事項が明確に盛り込まれているかを確認する。

・委託内容

・契約の有効期間(自動更新にする場合は更新規定も)

・契約の解除条項

・個人情報の取扱い

・反社会的勢力への非該当表明保証

・損害賠償条項(当事者間の直接損害に限る)

・報酬に関する事項(報酬額・報酬確定時期・支払時期・支払方法・振込費用負担)

・再委託条項(グループ内を含め再委託がある場合)

・準拠法(相手方が海外事業者の場合)

・管轄裁判所(東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする)

③以下が契約書のよくある不備。特に注意して確認する。

・「甲」「乙」「丙」等の使い分けが間違っていないか。

・SGが負う義務事項のハードルが高い/不利な条項が多い等、SG側リスクが大きくないか。

※契約書内で義務規定されている事項は、実行しないと、契約違反です。

契約書内のSG義務やタスクが、確実に実行可能な適切な内容か確認しましょう。

・許認可が必要な業務を委託する場合は、相手方が当該許認可を取得していることを確認する。

・法的問題がないか(と解釈されるリスクがないか)を確認する。

<NG例>

法定された業際を逸脱した行為(弁護士専業業務等)をSGが行うように読める