全件リードとは

決裁者が管理担当の案件を全件チェックして、適正にリードすること

※【廃止】全件チェック

決裁者が管理担当の案件を全件チェックすること

全件リードのほうが適切なため廃止

決裁者は、自分の決裁案件全件について、

最速の業務遂行、トラブル予防のため、適切にリードするものとします。

決裁者側のタスクです。

3年以内など、一部の人が対象ではなく、全員全件対象です。

遅れや放置を起こさないように、案件決裁者、管理担当、両者が責任をもって、行ってください。

なお、全件リードの前後で、行動が変わって、結果に繋がらなかったら、時間の無駄なので、

単なるチェックやヒアリングにしないようにしてください。

案件決裁者は、その人のレベルに応じて、適切なタイミングで全件リードしてください。

全件を前に進めるべく、案件決裁者等は、全件リードしてください。

「顧客からの返送待ちです」

「何か困っていないか、今日すぐ連絡してください」

のように、具体的に指示して、全件一歩ずつ前に進めてください。

管理担当は、自分と異なる意見を受け入れて、前向きに取り組んでください。

完了までの期間を短縮して、顧客満足度を上げることに注力しましょう。

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

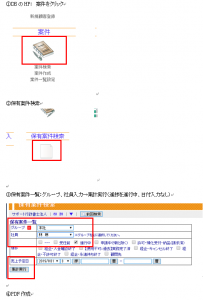

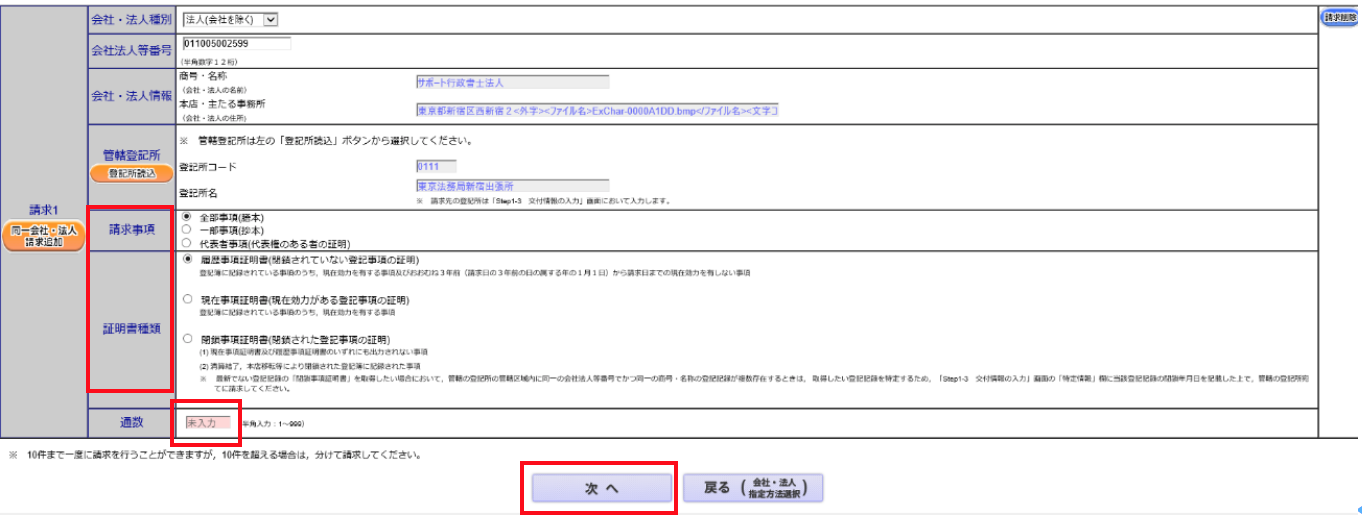

①COMPログイン後、左側のタグより「案件」を選択

②上部の「保有案件検索」をクリックする

③グループ、社員、進捗をそれぞれ選択後、集計実行をクリック

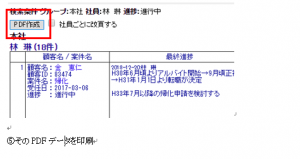

④一覧が出てくるので、印刷後、各案件決裁者にて進捗の確認を行う

★COMP反映時の注意点について

①次回予定日は原則一週間以内です。

決算期待ちなど、どうしても一ヶ月後などに設定する場合は

その旨が決裁者や経企にも分かるよう記載してください。

例)決算書待ち(5月中旬にできる)

②次回予定日が過ぎていると案件一覧を出したときに赤字になります。

当日の予定以外、赤字(遅れ)を出さないようにしましょう。

キャンセル見込み、キャンセル決裁済みの場合は

次回予定には以下のように記載してください。

・キャンセル見込みの場合 「5/15 SGキャンセル決裁依頼」等

・キャンセル決裁依頼済みの場合 「経企処理待ち」

※「キャンセル決裁依頼」予定として1ヶ月以上経過している場合は

放置案件として「事故扱い」とします。

事故扱いは代表への報告としますので、絶対に起こさないようにしてください。

③顧客と連絡が取れない時

→いつから連絡が取れないのか分かるように、

連絡が取れなくなった日の予定に対して日報を追加する。

例:4/10が必要書類受領期限

(次回予定日)

2020/4/10 飯室

必要書類受領

(日報)

4/10 電話したが顧客と連絡とれない

4/15 電話、メールどちらも顧客と連絡とれない

※一つの日報に、複数日のアクションを入れるのは顧客と連絡が取れない時のみです。

④行政等期限がある場合

→当該期限を方針MTG備考欄最上部に記

記載例

※年間契約で別管理している案件は、

COMPの進捗と次回予定の部分について「別管理」とし日付や内容の記載はなしでOKです。

ただし、必ず別管理を徹底し、1か月に1回以上は、決裁者の確認を受けてください。

全件リードの実施について

==============================

クリーンアップとは

決裁者が管理担当の全案件のうち、

滞留している案件やトラブル可能性案件等をキャンセル等にして、

案件を終了させていくこと